이 기사를 공유합니다

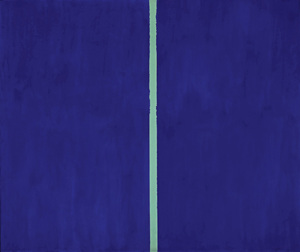

바넷 뉴만은 폴란드에서 뉴욕으로 이민 온 러시아인 부부 사이에서 태어났다. 그는 대학에서 미술공부를 했지만 다양한 분야에 관심이 많았던 시간제 큐레이터였고, 강사였다. 무엇을 어떻게 그릴지 고민하고 사색하면서도 작품발표는 왕성하지 않았다. 어느 날 캔버스 가운데 마스킹테이프를 붙이고 붉은색으로 칠한 뒤 떼어내려는 계획으로 그림을 그리는 도중 갑자기 무언가 자신의 머리를 스치고 지나갔다. 자신이 하고 있는 행위를 생각하며 테이프 위에 붓으로 쓱쓱 다른 색을 칠했다. 그리곤 깊은 고민에 빠졌다. 자신이 무슨 짓을 한 것인지 예술에 어떤 의미가 있는지 그림 앞에서 8개월이나 고민했다. 이때 그린 것이 'Onement I'(1948, 69.2×41.2cm)로 그의 나이 40이 넘은 때였다.

보통 우리는 사각형에 선 하나를 그으면 사각형을 나눈 행위로 인식한다. 행위과정에서 내가 그렸다는 사실을 인식한 결과이다. 이것은 적어도 나에게 옳을 수 있다. 그러나 행위 사실을 인지 못한 다른 사람들은 긍정도 부정도 할 수 없는 상태이지만, 우리의 상식과 관습, 즉 인식으로는 나눔에 대한 결과로 이해하고 만다.

하지만 엄밀하게는 사각형에 그어진 선은 분할, 나뉨 혹은 결렬이 아니라 통합, 결합이라고 인식할 수 있는 가능성도 충분히 있다. 다만 그 인식의 가능성을 누구도 제시하지 않았을 뿐이다. 이런 결론에 다다른 뉴만은 제목으로 'Onement'를 붙인다. '하나로 만들기'라는 행위결과를 의미하는 명사이다. 그는 곧 자신이 새로운 미술형식으로 발견했음을 간파하고 이런 형식으로 작품을 그리기 시작했고, 그의 생각과 행동은, 65년 지난 시점에서 볼 때, 성공했다. 그가 이전에 그렸던 그림은 모두 폐기했음은 당연하다. 다만 이 그림을 그리기위한 전조였던 몇몇 작품은 남겨두었다.

그는 자신만의 그림을 그리기 위해 40이 넘을 때까지 공부했다. 철학, 조류학, 인문학 등등. 미술사를 공부하고 끊임없이 그림을 그리면서 자신이 그려내고자 하는 것이 무엇인지를 찾아내고자 했다. 오롯이 자신만의 독창성이라는 것, 누군가 따라하자마자 '그건 바넷 뉴만이 했던 거야'라고 할 수 있는 고유한 창조성을 찾아 탐구했다. 그리고 우리의 인식에 새로운 지평을 그을 수 있는 것을 찾아내려 했다. 그 누구도 이전에 하지 않았던 방법으로 우리의 인식방식에 새로움을 더하려 노력했던 것이다. 남들이 그리는 방법대로가 아니라 자기만의 방법으로 말이다. 그래서 487억이 아깝지 않다, 물론 내 돈도 아니긴 하지만.