1962년 1월 울산이 특정 공업지구로 지정된 후 60년 가까운 시간이 흘렀고, 울산에 세워진 마지막 댐인 대곡댐 건설로 이주민들이 고향을 떠난지도 20여년이 됐다. 타향살이의 어려움과 함께 이웃들과 흩어져 슬픔을 겪어야 했던 이주민 1세대는 이제 대부분 세상을 떠났고, 몇몇 사람만이 남아 옛 추억을 되새기고 있다.

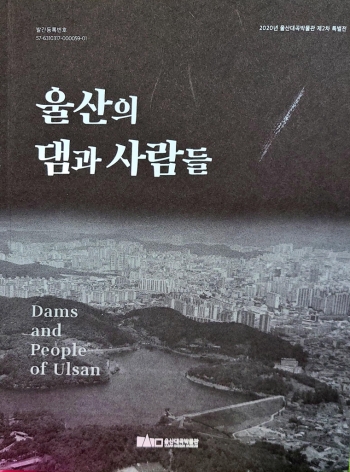

울산대곡박물관은 이 같은 이야기에 주목하고자 지난 연말부터 특별전 '울산의 댐과 사람들'을 선보여 왔다. 이달 28일까지 이어지는 이번 전시는 우리의 무관심 속에 사라진 숨은 이야기들을 들려준다. 전시 폐막을 앞두고 울산대곡박물관은 같은 제목의 자료집이자 도록인 '울산의 댐과 사람들'을 펴냈다. 책에선 전시물품 근접촬영사진과 전문가 원고, 실향민의 이야기, 옛 항공사진에 그래픽을 더한 지도 등을 소개한다.

1962년 울산이 특정공업지구로 지정되고 그 사이 울산에는 5개의 댐이 건설됐다. 선암댐(1964년), 사연댐(1965년), 대암댐(1969년), 회야댐(1986년), 대곡댐(2005년)은 모두 울산지역의 공단의 각 기업에 공업용수 공급을 목적으로 건설된 것이다.

한삼건 교수는 '대한민국 댐 건설 실험장 울산'이라는 책 속에서 "댐 건설 과정에서 어쩔 수 없이 마을과 전답이 수몰되면서 이주민이 발생했다. 타의에 의해 어느 날 갑자기 정든 집터를 잃고, 이웃과 헤어져 생활무대를 상실한 경험은 상처가 됐지만 누구도 어루만져 주지 않았고 기억해 주지도 않았다. 건설 과정에서 촬영된 몇 장의 사진과 애향비에 새겨진 이름만 남았으나 당사자가 아니면 기억해 줄 이도 없다. 더구나 울산에 댐이 지어졌던 1960년대는 모든 것이 미숙했고 배가 고팠던 시절이었다. 그 시절에 댐이 건설된 울산은 공업기지 건설의 실험장 역할을 강요받았다"고 설명했다.

윤근영 학예연구사와의 대담을 기초로 한 이주민들의 인터뷰도 눈여겨 볼 만하다. 사연댐 부지 세연마을에서 태어난 김지권 씨는 "세연마을은 사연댐과 가장 가까운 위치에 있었기에 사연댐이 지어질 때 가장 먼저 이주했다. 사연댐 건설은 1962년 울산특별건설국이 세워지고 난 후 처음으로 벌인 대역사였다. 당시 울산특별건설국의 위세는 막강했고, 보상 액수에 대해 감히 이의를 제기할 수는 없었다. 고향을 두고 막상 이사를 하려 했을 때는 마을 사람들 모두가 섭섭해하며 얼싸안고 눈물을 흘렸다"며 과거를 회상하기도 했다.

이외에도 책에선 울산의 경제개발과 댐 건설 과정, 각 댐별 이주와 실향에 대한 기억, 사진으로 달래는 망향의 정 등을 만나볼 수 있다. 강현주기자 uskhj@