어느새 가을이다. 선득한 날씨에 스카프를 목에 두르고 수변공원 산책을 나섰다.

가을이 되면 어느 시인의 시처럼 나무나 꽃들은 봄부터 가꾸어 온 잎과 열매를 보여주기 위해 멋진 전시회를 연다. 수변공원 산책길에서 만난 감나무, 모과나무는 열매로 가지가 휘어질 지경이다. 수변공원의 벚나무와 색색의 꽃들, 억새, 부들도 곱게 물들어가는 중이다. 하늘과 호수도 여름과는 그 빛깔과 느낌이 사뭇 다르다. 그들만의 전시회가 시작되었나 보다.

여름내 잎사귀 뒤에 숨겨두었던 열매를 가만히 내미는 나무도 있다. 버스정류장 가는 길, 곱디고운 빨간 열매를 매단 나무 두 그루가 바로 그 주인공이다. 그동안 몹시 궁금했던 이 나무 의 이름이 먼나무라는 것을 알게 됐다. 먼 그대도 아니고 먼 고향도 아니고 먼나무란다. 소박하지만 한번 들으면 잊히지 않을 이름이다.

이 가을, 먼나무처럼 고운 동시집 한 권을 슬며시 내놓은 시인이 있다. 조용하고 말이 없는 김영서 시인이다. 2013년에 등단한 그녀는 등단한 지 10년 만에 첫 동시집을 냈다. 경북 청도에서 태어나 대구 문학, 2018년 푸른동시놀이터 추천 완료 후 작품활동을 하고 있다.

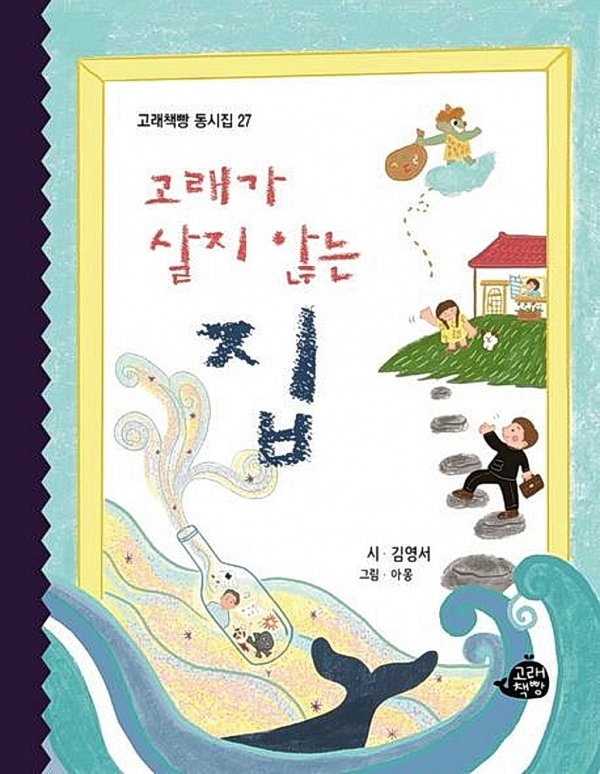

'고래가 살지 않는 집'김영서 시인의 동시집 제목이다. 동시집에 담긴 50여 편의 동시들은 김영서 시인이 전시회에 내어놓은 꽃이고 열매들이다.

시집의 해설을 맡은 박승우 동시인은 '소곤거리는 목소리, 따뜻한 눈빛의 힘'이란 글에 이렇게 썼다.

'이 동시집이 나오기까지 헤아릴 수 없을 만큼 작품을 썼을 것이고, 퇴고의 과정을 거듭하면서 많은 작품은 고쳐졌을 것이고, 많은 작품은 버려졌을 것이다. 그만큼 긴 시간과 열정을 쏟아부어 탄생한 동시집이니만큼 시인에겐 큰 의미가 있을 것으로 생각된다.'-중략

김영서의 동시집을 전체적으로 살펴보면 목소리가 크지 않다. 거창한 이야기를 하지 않는다. 기발한 발상이나 파격적 비유가 있는 작품도 그리 많지 않다. 형식적 새로움을 보이는 작품도 없다. 김영서는 주변의 소소한 이야기를 작은 목소리로 소곤거리듯 이야기한다. 큰 목소리, 거창한 주장보다 소곤거리는 목소리에 사람들은 더 강한 호소력을 느낄 때가 많다. 김영서의 동시가 그렇다.

눈으로 웃고 코로도 웃고

길가에 놓인

항아리 화분

꽃들이

소복소복

오고 가는

사람들이

눈으로 웃고

코로도 웃는다

꽃을 보고 얼굴을 찌푸릴 사람은 없다. 눈으로 웃고 코로도 웃는다는 말이 정겹다. 우리 아파트 입구에도 아주 커다란 항아리 모양의 화분에 베고니아가 피어있다. 분홍과 빨간색 베고니아를 볼 때마다 웃게 된다.

김영서 시인이 가을 전시회에 내놓은 동시 50편은 귀한 꽃과 열매다. 소박하고 수수해서 자극적이지 않지만 찬찬히 들여다볼수록 매력적이다.