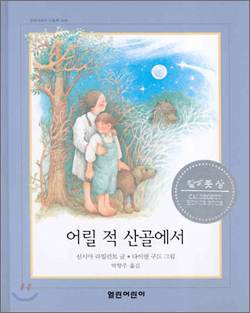

어릴 적 산골에서는

해가 저물면 들일을 마친 아버지께서 시쿰한

땀 냄새를 온몸으로 풍기며 집으로 돌아오셨어요.

(중략)

어릴 적 산골에서

우리는 냇물을 거슬러 있는 동네 우물에서 물을 길었어요.

우물 옆은 빨래터였는데, 넓적한 돌에 올린 빨래를 아버지가 만들어 준 방망이로 팡팡 있는 힘을 다해 두들겼어요. 물을 채우고 옷 때를 씻겨내는 우물과 빨래터가 있었어요.

어릴 적 산골에서는

해 질 녘까지 동네 앞 빈 논에서 아이들 소리가 들려왔어요.

빈 논에 아예 괭이로 패어내다시피 그어놓은 오징어 육균 놀이는 산기슭까지 내려온 어둠이 더는 못 기다리고 아이들을 집으로 떠밀 때야 끝이 났어요.

어릴 적 산골에 살 때는

바다에도 가고 싶지 않았고 사막에도 가고 싶지 않았답니다.

이 세상 다른 어디에도 가고 싶은 적이 없었어요.

나는 산골에 살았기 때문이죠.

그곳에서는 언제나 모든 것이 가득했으니까요.

평소 책 읽을 때 작가의 나이는 생각하지 않습니다. 그런데 신시아 라일런트가 쓴 '어릴 적 산골에서' 책은 작가의 나이를 알고 싶게 했습니다. 54년생. 나보다 아홉 살 많네요. 열두 살까지 전기가 안 들어오는 산골에서 오월 하늘에 뜬 종달새처럼, 칠월의 시냇물처럼, 시월의 박주가리 씨앗처럼, 정월 빈 논에 그려둔 오징어 육군 놀이처럼 노래하고 부풀었던 나의 추억과 데칼코마니 같아서요.

세월 한 줄기가 더해지는 이즈음, 반짝반짝 새 책보다 나처럼 적당히 낡고 늙은 책이 친근합니다. 그래서 나도 작가를 따라서 '어릴 적 산골에서'를 써봅니다. 그립고 그리워서요.