경문왕의 맏아들 김정(金晸)이 신라 제49대 헌강왕(憲康王)이 되었다.

헌강왕대에는 자연재해가 없어 해마다 풍년이 들고 기근이 사라지자 백성의 삶도 안정되었다. 서라벌 거리는 초가집은 사라지고 기와집만 가득했고 풍악과 노랫소리가 끊이지 고 밥을 지을때는 장작 대신 숯을 때었다고 전해진다.

김정은 어릴때 부터 영특했으나 왕이 되어 하늘에 내린 풍요에 젖어 가무를 즐겼는데 하루는 포석정(鮑石亭)에서 경주 남산의 신이 나타나 춤을 추자 왕도 따라 춤을 추었다. 이춤을 어무상심(御舞祥審)이나 어무산신(御舞山神)이라고 기록되어 있다.

왕은 즉위 5년이 되던해 용신제를 지내기 위해 동해안 개운포(開雲浦, 울산 남구 성암동)에 이르렀는데 구름과 연무에 덮여 길을 잃었다. 스스로 동해 용왕의 아들 칭하는 자가 나타나 선행을 베풀면 나라를 평안하게 한다고 말해 왕이 용을 위해 절(망해사 望海寺, 울주군 청량읍 영취산 자락)을 지으라 명하니 바로 구름과 연무가 걷혔다. 이어 동해용이 아들 7명과 나타나더니 왕의 덕송을 칭송하며 노래를 부르고 춤을 추었다. 이때 동해용이 아들 한 명을 소개하며 왕을 돕도록 추천 하였다. 그가 바로 처용(處容)이다.

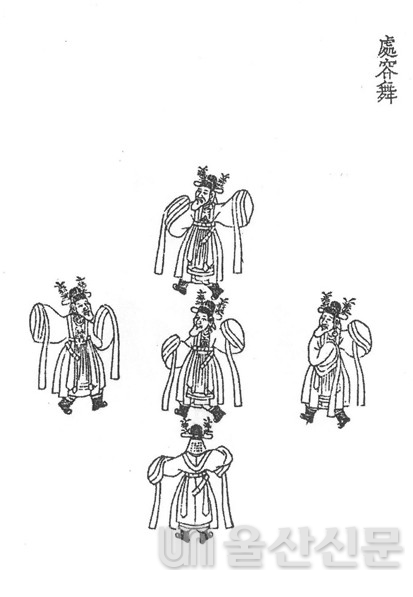

처용을 서라벌로 데려은 왕은 그에게 벼슬을 내리고 아름다운 여자를 아내로 삼도록 했다. 처용이 밤 늦도록 돌아다니다 집에 들어 오니 아내가 다른 남자와 동침을 하고 있었다. 처용은 화를 내지않고 오히려 노래(처용가 處容歌)를 부르며 춤을 추니 역신이 처용 앞에 꿇어 앉았다. 그리고 처용의 형상이 있는 곳이면 절대 들어 가지 않겠다고 맹세한다. 이일로 처용 얼굴을 대문 앞에 그려 붙여 역신을 쫓았다.

장창호 작가는 역신(역병)은 천연두 등 전염병을 인격화 한것으로 보고 있다. 이후 궁궐 등지에서 나쁜 기운을 막기 위해 처용탈을 쓰고 처용무를 추어 액운을 물리치고 향가 처용가도 함께 전해지고 있다. 정리 김동균기자 justgo999@ulsanpress.net

▶ 울산신문 오디오클립 'U울림통' 바로가기

▶ 영상 보기 : 장창호TV [61] 처용랑과 망해사

이때에 대왕이 개운포(開雲浦) 학성(鶴城)의 서남쪽에 있으며, 지금의 울주(蔚州)에 나가 놀다가 바야흐로 돌아가려 했다.

낮에 물가에서 쉬는데 갑자기 구름과 안개가 자욱해져 길을 잃게 되었다.

왕은 괴이하게 여겨 좌우에게 물으니 일관(日官)이 아뢰기를, “이것은 동해 용의 조화이오니 마땅히 좋은 일을 행하시어 이를 풀어야 될 것입니다.”라고 하였다.

이에 유사(有司)에게 칙명을 내려 용을 위해 그 근처에 절을 세우도록 했다.

왕령이 내려지자 구름이 개이고 안개가 흩어졌다.

이로 말미암아 개운포라고 이름하였다. 동해의 용은 기뻐하여 이에 일곱 아들을 거느리고 왕 앞에 나타나 왕의 덕을 찬양하여 춤을 추며 풍악을 연주하였다.

그 중 한 아들이 왕의 수레를 따라 서울로 들어와 정사를 도왔는데 이름은 처용(處容)이라 했다.

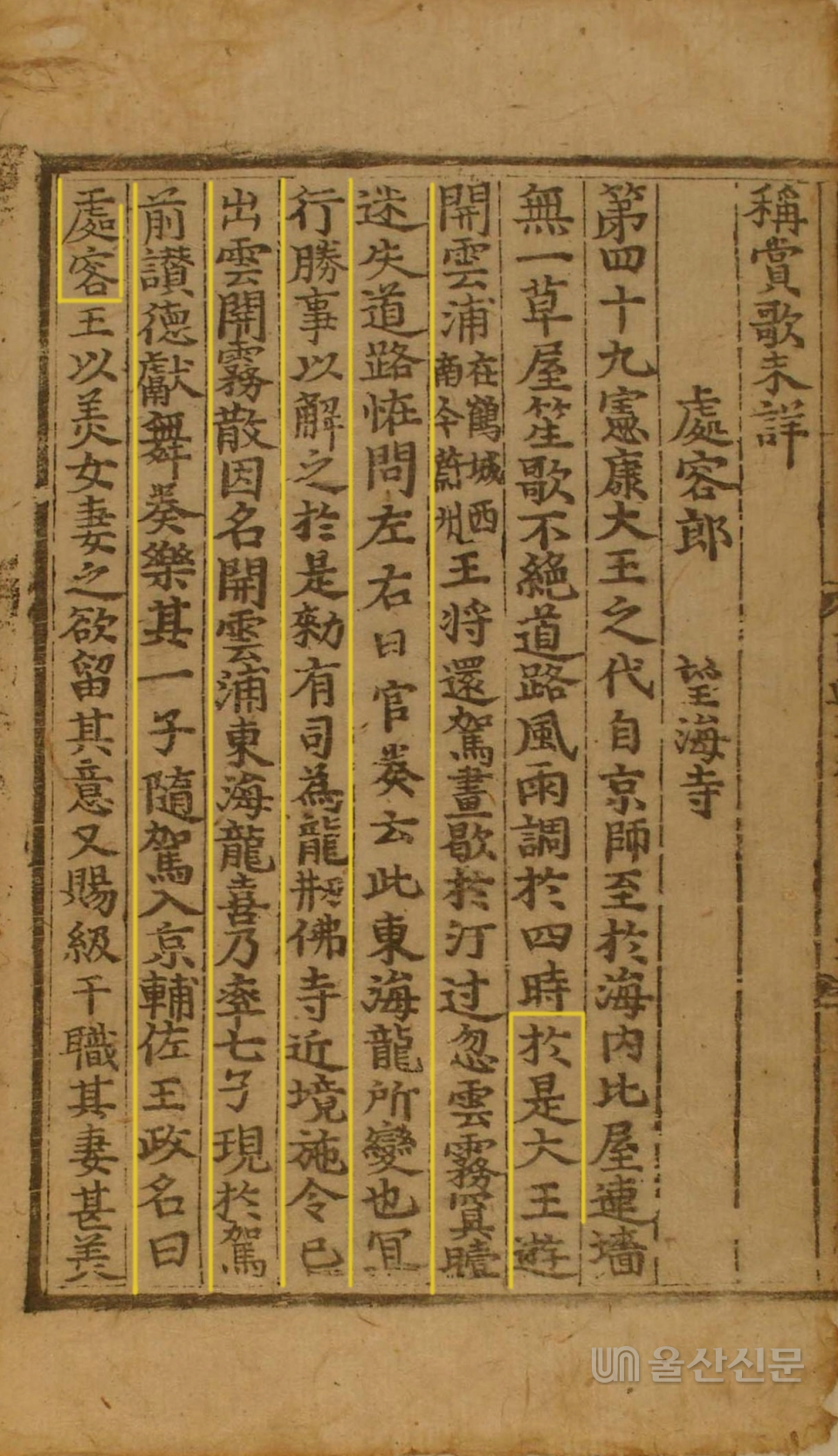

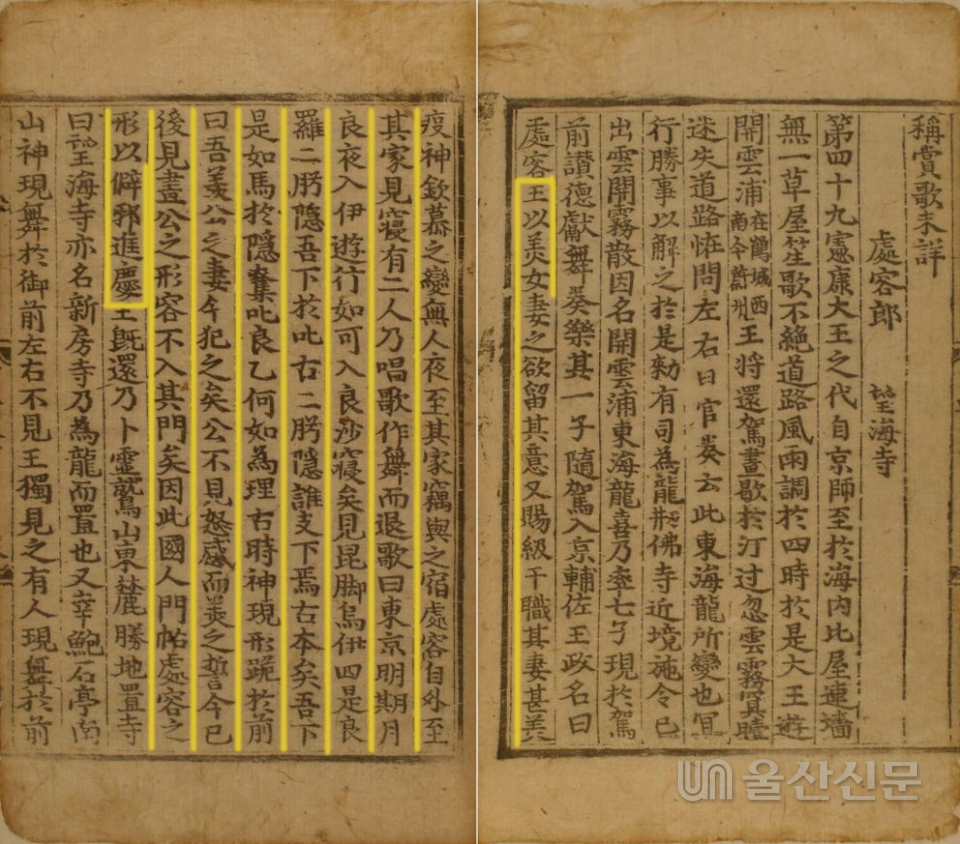

扵是大王逰 開雲浦在䳽城西南, 今蔚州. 王将還駕.

畫歇扵汀过, 忽雲霧冥曀迷失道路.

恠問左右, 日官奏云, “此東海龍所變也, 冝行勝事以解之.”

扵是勑有司為龍刱佛寺近境.

施令已出雲開霧散.

因名開雲浦.

東海龍喜乃率七子現扵駕前, 讃徳獻舞奏樂.

其一子隨駕入京輔佐王政, 名曰處容. / 한국사데이터베이스 출처

왕이 아름다운 여인을 처용에게 아내로 주어 그의 생각을 잡아두려 했으며 또한 급간의 벼슬을 내렸다.

그 처가 매우 아름다워 역신이 그녀를 흠모해 사람으로 변하여 밤에 그 집에 가서 몰래 함께 잤다.

처용이 밖에서 집으로 돌아와 잠자리에 두 사람이 있는 것을 보고, 이에 노래를 부르고 춤을 추며 물러났다.

노래는 이렇다.

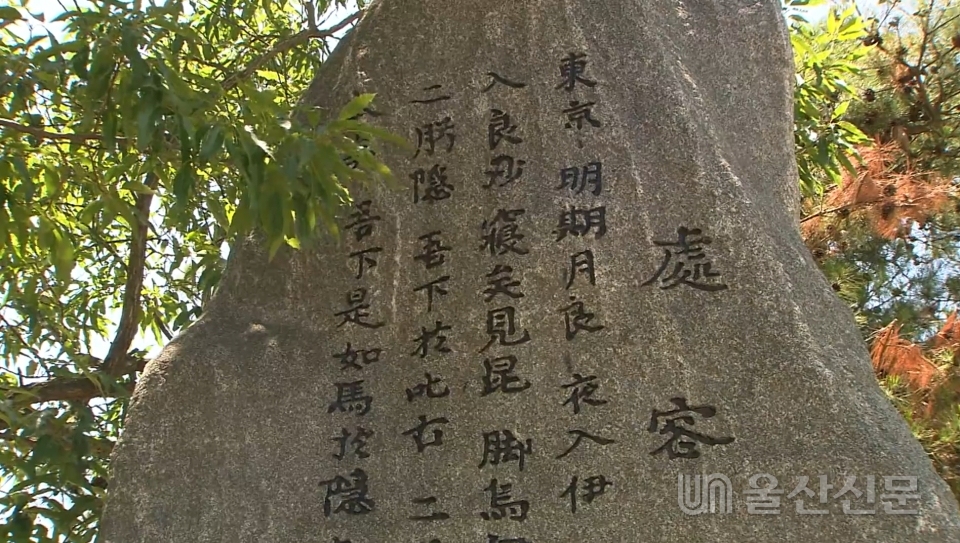

동경 밝은 달에 밤들어 노니다가 집에 들어와 자리를 보니 다리가 넷이러라.

둘은 내 것이고 둘은 뉘 것인고.

본디는 내 것이다마는 앗은 것을 어찌할꼬.

이때에 역신이 형체를 드러내어 앞에 무릎을 꿇고 말하기를, “제가 공의 아내를 탐내어 지금 그녀를 범했습니다.

공이 이를 보고도 노여움을 나타내지 않으니 감동하여 아름답게 여기는 바입니다.

맹세코 지금 이후로는 공의 형용(形容)을 그린 것만 보아도 그 문에 들어가지 않겠습니다”라고 하였다.

이로 인해 나라 사람들(國人)이 처용의 형상을 문에 붙여서 사귀를 물리치고 경사를 맞아들이게 되었다.

王以羙女妻之欲留其意, 又賜級干職.

其妻甚羙, 疫神欽慕之變無人, 夜至其家竊與之宿.

處容自外至其家見寢有二人, 乃唱歌作舞而退.

歌曰.

東京明期月良, 夜入伊逰行如可, 入良沙寢矣見昆, 脚烏伊四是良羅.

二肹隠吾下扵叱古, 二肹隠誰支下焉古.

本矣吾下是如馬扵隠, 奪叱良乙何如為理古.

時神現形跪扵前曰,“吾羡公之妻今犯之矣.

公不見怒, 感而美之.

誓今已後見畫公之形容, 不入其門矣.”

因此國人門帖處容之形, 以僻邪進慶. / 한국사데이터베이스 출처