한 대감은 임영복을 기생집에 기거하도록 했다. 그것도 사대문 안에서 손꼽히는 유명한 기생집이었다. 가끔 재력가들과 정승 대감들이 모여 술자리를 가지는 날이 많았다. 기생집에서는 임영복을 깎듯이 받들었다. 나는 새도 떨어뜨리는 한 대감의 사람이니 그럴 수밖에 없었다.

한 번은 행수기생이 낯선 사내를 임영복에게 데리고 왔다. 사내는 충청도 예산에서 올라왔다고 했다. 임영복이 보기에 의관은 깨끗하게 차려입었는데 관상이 영 아니었다. 잘 해봐야 부잣집 마당 지기나 할 만한 인물이었다. 사내는 행수기생의 눈치를 살피며 품 안에서 보자기 하나를 꺼내 임영복에게 내놓았다.

"이게 뭐요?"

"변변치 않은 물건이나 제 성의니 받아 주십시오."

임영복이 풀어보지도 않고 윗목으로 밀어 놓았다.

"알았으니 이제 나가보시오."

임영복은 사내의 이름도 묻지 않고 그냥 내보냈다. 사내는 아쉬운 듯 뒤를 흘끔거리며 물러났다. 저녁때가 되어 행수기생이 상다리가 부러지게 차려 내어 왔다.

"이게 웬 진수성찬인가?"

"낮에 왔던 충청도 오라버니께서 보내신 것입니다."

"충청도 오라비라고? 그 친구 이름이 뭐였더라?"

"한계원이라고 합니다."

"한 씨라고? 그럼 우리 대감님하고 같은 종씨란 말인가?"

"그렇다니까요."

"그렇다면 진작 말하지 않고."

임영복은 한계원이 보내왔다는 진수성찬을 기분 좋게 받아먹었다. 행수기생이 옆에 바짝 붙어 앉아 생선 가시를 발라주고 찬을 떠서 입에 넣어주기도 했다. 임영복은 떠 주는 밥을 손도 안 대고 받아먹었다. 두 손을 그냥 놀리기가 뭐해서 행수기생의 엉덩이며 젖가슴을 주물럭 거렸다. 그래도 행수기생은 싫은 내색도 하지 않았다. 보나 마나 예산서 올라왔다는 한계원에게 두툼한 전대 뭉치를 받아 챙겼을 게 뻔했다.

"한계원이 자네 오라비라고?"

"그렇다니까요."

"그 친구 관상을 보니 금방 팔자가 쫙 펴질 상이야."

임영복은 마음에도 없는 말을 마구 내뱉었다. 행수기생은 기분이 좋아서 임영복에게 바짝 다가와 몸을 비볐다. 임영복은 밥상 위의 진수성찬을 반도 먹지 못하고 행수기생을 바닥에 자빠뜨렸다. 행수기생쯤 되면 자기가 부리는 어린 기생들의 눈도 있기 때문에 함부로 몸을 굴리지는 않았다.

오랜만에 남자의 품에 안긴 행수기생은 기분이 날아갈 듯했다. 임영복의 몸은 북녘 함길도의 찬바람을 맞아서인지 좀 더 단단해져 있었다. 행수기생의 몸을 어린 강아지 다루듯 능숙하게 다루었다.

삼 년 동안 임영복이 함길도에서 사람만 잡아 죽인 게 아니었다. 조선 여자건 오랑캐의 여자건 가리지 않고 숱한 아녀자들을 바닥에 눕혔다. 특히나 포로로 잡혀 온 여진족의 여자에게 혹독하게 대했다. 아직 초경도 치르지 않은 어린 계집아이도 가리지 않고 손을 댔다.

임영복은 파정을 할 때마다 각동 돌밭의 뼝대바우 위에 떠 오른 달이 생각났다. 그럴 때마다 짜릿하면서도 알 수 없는 서늘함이 온몸을 휘감는 것이었다. 파정이 끝나고 나면 뼝대바우 위에서 성영이 자신을 부르는 허상이 나타났다. 그 모습은 버드나무 숲에서 열정에 들떠 있는 발그레한 성영이 아니었다. 성영의 얼굴은 이 세상 모든 즐거움이 빠져나간 밀랍 같았다. 그걸로 끝이었다. 파정이 끝난 다음에는 세상 그 어떤 일에도 관여하기 싫었다.

한차례 뜨거운 폭풍이 지나간 다음 행수기생은 자신의 옷매무새를 고친 뒤 임영복의 저고리 옷고름을 매어 주려 했다. 임영복은 행수기생의 손을 가볍게 뿌리쳤다.

"됐네. 이제 나가보게. 내가 한계원이란 자는 특별히 챙겨주도록 말씀드리겠네."

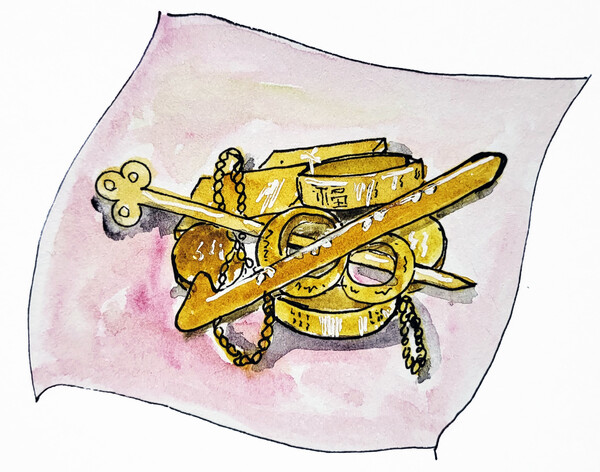

행수기생은 얼음장처럼 차가워진 임영복을 보며 서늘한 기운을 느꼈다. 한 번 다짐을 받으려다 말고 그대로 방에서 물러갔다. 임영복은 낮에 한계원이 내놓고 간 보자기를 풀어보았다. 금비녀며 금팔찌 따위의 금붙이가 들어 있었다. 어림잡아 스무 냥은 족히 넘을 것 같았다. 벼슬 하나를 얻기 위해 시골의 전답을 팔아 마련해 온 물건이 분명했다. 임영복은 금붙이에 손도 대지 않고 그대로 보자기에 싸두었다.

임영복은 한계원에게 금 보따리를 받아놓고도 세월아 네월아 하고 기생집 방 안에서만 뒹굴었다. 매일 같이 어린 기생들을 품고 잔 것은 물론이었다. 보다 못한 행수기생이 닷새 만에 다시 임영복의 방에 찾아왔다. 임영복은 행수기생이 입을 열기도 전에 치마부터 벗기었다. 목적이 있어 찾아온 행수기생은 임영복이 아무리 용을 써도 절정에 닿지 않았다. 맥이 바진 임영복은 행위를 멈추고 옷을 챙겨 입었다. 행수기생도 어쩔 수 없다는 듯 벗겨놓은 치마를 챙겨 입었다.

"자네가 무슨 일로 왔는지 다 알고 있네. 걱정하지 말게. 일이란 게 다 때가 있는 법일세. 말하지 않아도 내일은 대감을 찾아뵐 생각이네."

행수기생은 임영복의 말을 듣고 후회의 마음이 들었다. 그런 줄 알았으면 뜨거운 마음으로 받아 줄 걸 그랬다는 생각이 들었다.

"아이 쇤네는 그것도 모르고."

행수기생이 머리를 다소곳이 임영복의 어깨에 기대었다. 그러나 임영복은 목석처럼 빳빳하게 굳어 앉아 있었다. 행수기생은 임영복의 바지춤에 손을 집어넣으려고 했다. 이미 죽었던 놈도 마음만 먹으면 살려놓을 자신이 있었다.

"이제 되었네. 걱정하지 말고 건너가 보게." 김태환 작가 (월·수·금 게재됩니다)